专家在胭脂坝河段听取有关情况介绍。(叶茂)

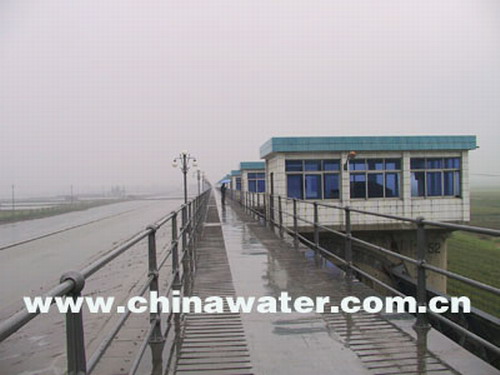

荆江分洪区北闸,即太平口进洪闸。(岳梦华)

本站荆州4月26日讯(记者 岳梦华) 水利部科技委组织专家对三峡工程投运后长江防洪策略研究进行专题调研。25日,水利部副部长索丽生,中国工程院院士郑守仁、韩其为以及来自国家防办、国际泥沙中心、中国水利学会、水规总院、中国水科院、南京水科院、长江水利委员会、清华大学、武汉大学、河海大学、长江航道局等单位的23位专家参加了现场查勘。

专家门查勘的河段和地点有:位于葛洲坝下游10多公里的胭脂坝河段,荆江分洪区北闸,位于沙市河弯的观音矶、三八滩、观音寺,荆江大堤文村夹崩岸段,荆江郝穴河弯的铁牛矶、黄水套出口,位于荆江中段石首河段的茅林口崩岸、焦家铺崩岸,下荆江调关河弯的调关矶头、调弦口等。

26日,参加调研的专家将继续在下荆江河段、武汉河段进行现场查勘,此后还将出席27~29日在武汉召开的三峡投运后长江防洪策略研究专题调研咨询会议。请关注本站的后续报道。

胭脂坝河段位于长江葛洲坝水利枢纽下游约11~16km。等高线40m时,胭脂坝洲滩全长4500m,最大滩面宽度达800m,滩面最高处高程近50m(洲尾),洲滩面积1.5km2。胭脂坝河段主槽在左汊,河宽700m,河底高程因年内冲淤变幅较大,一般可达5~15m。右支汊河宽河底高程沿程在30~35m变化,在枯水时虽有水但不通流。汛期,流量在20000m3/s以上时,受虎牙滩收缩段影响,胭脂坝河段水面比降减少,挟沙能力减弱,泥沙落淤;流量30000m3/s以上时胭脂坝被淹没,河宽1300~1500m。汛后,流量退至20000m3/s时河段走沙,葛洲坝开工前的正常年份能基本保持冲淤平衡。葛洲坝工程施工期和水库蓄水运用后,砂石料开挖和坝下游推移质冲刷,使胭脂坝主汊河床下切,枯水位下降。

北闸于1952年建成,原设计水位44.62m(相应沙市水位44.49m),1990年北闸按新的设计水位和2级建筑物标准进行了加高加固。加高后设计水位45.13m(相应沙市水位45.00m),相应分洪流量7700 m3/s,闸底板高程41.5m,闸顶高程47.20m,每孔净宽18.0m。北闸共54孔,呈直线布置,闸室为开敞式混凝土结构,总宽1054m。根据《荆江分洪北闸工程加高加固后运用管理若干规定》,其运用方式为:由中间向两边隔孔开启,每次同时开启四个孔,时间间隔为3~5秒钟,直至27个孔开启完毕,再以同样方式开启另外的27个孔;下游水深未达到1.5m前,为消能安全,开启高度应限制在允许范围内。

文村夹堤段所在的公安河段上段发育江心洲——突起洲,将河床分为左右两汊,多年来右(南)汊为主汊。文村夹堤段位于左汊进口段,主流线平面摆幅较大。荆江大堤外滩宽很小,在200米以内。本河段为沙质河床,两岸地质组成为冲积性的三元结构,上层为粘性土层,中层为中细沙层,主要由中细砂组成。根据近期水文河道勘测成果进行初步分析,认为发生崩岸的主要原因有:(1)1998、1999年大水后上游河势变化导致了文村夹段水流顶冲。1998年大水后,上游沙市河弯河势发生了调整。2000年4月文村夹段深泓靠右(南),2001年9月贴文村夹崩岸段于突起洲头过渡至右岸,与2000年4月比较,文村夹崩岸段近岸冲深6~10米,岸坡变陡。2001年汛后该段主流顶冲文村夹段岸坡是发生崩岸的直接原因,而上游主流线的摆动是主要原因。(2)2002年春荆江地区阴雨连绵,滩岸土壤含水量饱和,岸坡松软,经江面风浪掏刷,加剧了崩岸发展。(3)几十年来,该堤段虽进行过护岸,但仅有毛石护坡,一直没有加固整治,基础薄弱。这也是发生崩岸的原因之一。(中国水利报)